Je me suis toujours demandée pourquoi dans les cimetières, il n’y avait pas d’espaces pour se replier, se déverser, se cacher pour pleurer. Pourquoi on devait parler à celle qu’on aime dans notre tête ou en chuchotant au milieu de plaines quadrillées de sépultures anguleuses, avec un banc tous les 50 mètres.

C’est pour ça qu’il n’y a jamais personne dans les cimetières. On n’identifie plus ces lieux comme des espaces pour vivre son deuil, ce sont des gardes-mort·es.

Alors, on déambule dans les allées comme dans un musée, en s’arrêtant sur les dates pour calculer l’âge des gens, imaginer des histoires de vie et de mort ou trouver la sépulture d’une personne connue. On juge les cimetières à leur beauté, une beauté classique et patrimoniale.

C’est pour ça qu’il n’y a jamais personne dans les cimetières. On n’identifie plus ces lieux comme des espaces pour vivre son deuil, ce sont des gardes-mort·es.

Alors, on déambule dans les allées comme dans un musée, en s’arrêtant sur les dates pour calculer l’âge des gens, imaginer des histoires de vie et de mort ou trouver la sépulture d’une personne connue. On juge les cimetières à leur beauté, une beauté classique et patrimoniale.

À Genève, le cimetière des Rois est une institution. Des artistes y sont invité·es pour des projets et les personnes du quartier viennent y déjeuner par beau temps, tout comme on peut visiter Versailles et y pique-niquer. Les arbres y sont magnifiques et les sépultures impressionnantes, pour la plupart. La royauté s’est ouverte au public.

Cela donne matière à penser. Le cimetière a été façonné par un système qui hiérarchise les hommages, qui décide qui va où et comment, selon des critères financiers et d’appartenance. Un système qui décide à côté de qui il est juste d’être enterré·es. On ne peut pas choisir en dehors des codes de la famille humaine traditionnelle.

Pas d’animaux de compagnie avec nous, mais peut-être un homme violent.

Vous êtes-vous déjà promené·e dans un cimetière ? Des tombes, des caveaux familiaux, des plaques. « À notre père », « À notre mère », « À notre sœur », « À notre frère ». Et partout, des noms d’hommes transmis de génération en génération. Partout, des familles ancrées dans un schéma nucléaire, soumises aux lois de l’hétéronormativité et du patriarcat. Où sont les queers ? Comment envisager le cimetière comme terre du dernier accueil lorsque l’on apprend l’histoire de Manon, jeune femme trans décédée, dont les parents se voient imposer l’inscription de son deadname sur sa plaque funéraire par le maire de Thonon-les-Bains ? L’espace-cimetière, l’espace de recueillement, n’est pas un lieu de paix pour tout le monde. Comme partout ailleurs, lui aussi est en proie à une politique et à une idéologie violentes, oppressives et discriminantes. Si les femmes, les minorités de genre, les queers ne peuvent être mort·es dans ces espaces sans risquer une atteinte à leur mémoire, où peuvent-elles aller ?

- Paola Serafin, Ici reposent nos disparu·es

Censored Magazine n°6.

Selon Wikipédia, dans le catholicisme, les limbes (du latin limbus, « marge, frange ») représentent un état de l’au-delà situé aux marges de l’enfer. Par extension, les limbes sont un état intermédiaire et flou.

Depuis que j’ai commencé cette recherche — ou plutôt cette quête — tout le monde me parle de ses mort·es et de sa mort. Chacun·e bricole ses pertes dans son coin, chacun·e fantasme aussi, de manière très intime, la manière dont iels aimeraient être inhumé·es.

Or, c’est peut-être à nous, les êtres situé·es à la frange, les êtres flous, dont les façons et les choix nous auraient autrefois situé·es (ou nous situent encore) à la marge de l’enfer, sur les bûchers ou dans les cachots, à nous de guider les nouveaux imaginaires mortuaires en nous réappropriant ces espaces.

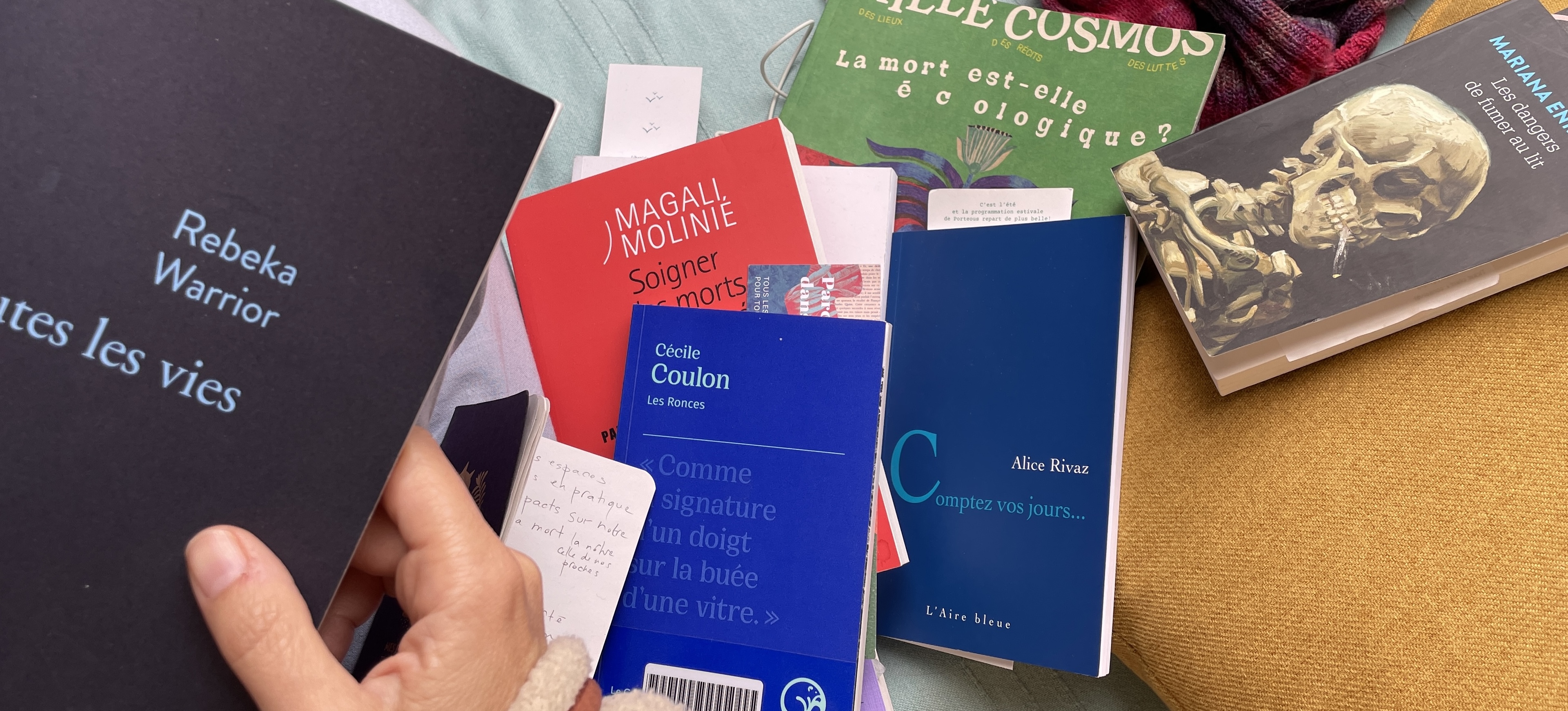

![]()

- Paola Serafin, Ici reposent nos disparu·es

Censored Magazine n°6.

Selon Wikipédia, dans le catholicisme, les limbes (du latin limbus, « marge, frange ») représentent un état de l’au-delà situé aux marges de l’enfer. Par extension, les limbes sont un état intermédiaire et flou.

Depuis que j’ai commencé cette recherche — ou plutôt cette quête — tout le monde me parle de ses mort·es et de sa mort. Chacun·e bricole ses pertes dans son coin, chacun·e fantasme aussi, de manière très intime, la manière dont iels aimeraient être inhumé·es.

Or, c’est peut-être à nous, les êtres situé·es à la frange, les êtres flous, dont les façons et les choix nous auraient autrefois situé·es (ou nous situent encore) à la marge de l’enfer, sur les bûchers ou dans les cachots, à nous de guider les nouveaux imaginaires mortuaires en nous réappropriant ces espaces.

Transformer les bricolages de deuils solitaires en actes choisis et collectifs, les redessiner comme des jardins-forêts qui soignent nos sentiments de perte en honorant toute mort et tout chagrin.

Chaque histoire que l’on me raconte fait que je creuse ma tombe très différemment aujourd’hui, que j’assume de parler à mes mort·es connu·es ou anonymes, parce qu’elles font partie de ma vie. Que je me demande sérieusement ce que cela fait d’être mangée par des vers.

Beaucoup d'humain·es ne veulent pas être enseveli·es, peut-être aussi car contrairement à un·e renard·e, on est enseveli·e dans des cercueils, à 1m80 où la terre ne peut plus vraiment nous décomposer, cela rend claustrophobique, seul·e dans un trou noir et stérile pour l'éternité. En même temps, beaucoup de personnes sont dégoûtées à l'idée d'être mangées par des vers et par le concept de putréfaction du corps. C'est pourtant assez sensuel d'être grignoté·e, de servir de festin pour des milliers d'organismes. Devenir un mets que l'on peut partager presque aussi largement que lors d'une pêche miraculeuse. Le banquet de mère nature.

Cela ouvre le grand chapitre de la mort écologique, de nos corps compostables : malgré la chimie qui nous prolonge, nous avons encore notre place dans le grand recyclage du vivant.

La culture dominante est persuadée que nous — les humains — sommes différents, que nous sommes trop bons pour être mangés. Il n’est qu’à penser à la robustesse du cercueil, généralement enterré bien en dessous du niveau où la faune du sol est active, ou encore à la dalle qui recouvre la tombe pour éviter que quiconque ne déterre le cadavre. Ils sont l’un comme l’autre censés éviter aux corps humains occidentaux (du moins si ceux-ci sont suffisamment riches) de devenir de la nourriture pour d’autres espèces. Nous sommes persuadés qu’il n’est possible de respecter le caractère sacré de nos personnes qu’à condition de les préserver jalousement de toute interférence de la nature. Nous refusons même de nous concevoir comme des êtres comestibles, nous opposons à l’idée de rendre quelque chose, même au ver et à la terre qui nous ont nourris.

- Val Plumwood, Dans l’œil du crocodile : l’humanité comme proie

Éditions Wildproject, 2021.